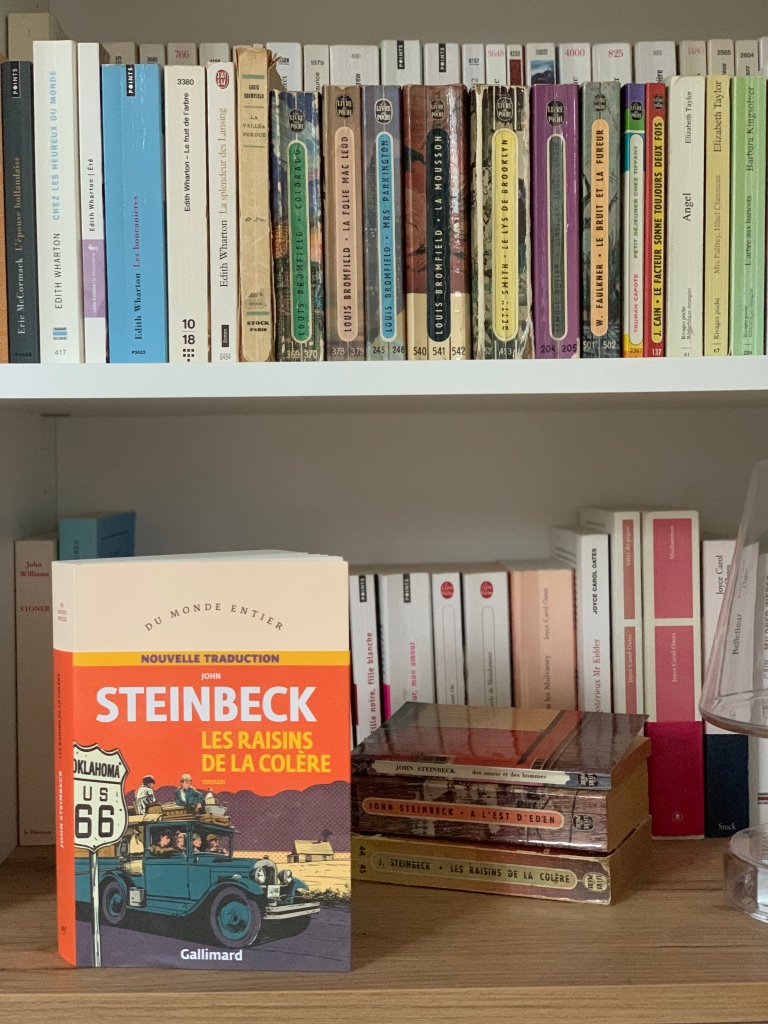

Comment parler de ce chef d’oeuvre ? J’avais déjà lu ce roman il y a de ça plusieurs années (avant l’existence de ce blog) et j’avais trouvé cette lecture grandiose. Ce roman fait partie de ces oeuvres qui saisissent, qui marquent, dont les personnages et les descriptions sont merveilleuses. J’avais des scènes en tête avant de le relire. Mais j’avais surtout cette appréhension, le coup de coeur va-t-il aussi intense ? ne vais-je pas être déçue par cette relecture ? et bien, pas du tout, je crois que j’ai encore plus savouré ce roman ! je n’ai pas lu la même traduction, la dernière fois c’était avec mon vieux poche et la traduction de Marcel Duhamel, et cette fois-ci la traduction de Charles Recoursé.

Par où commencer ? déjà l’histoire… c’est l’histoire de la famille Joad, une famille de métayers qui est expulsée de l’Oklahoma dans les années 1930. Leurs terres sont rachetées par des exploitants plus grands. Il faut bien aller vivre ailleurs. C’est alors que l’appel de Californie retentit : il y a des fruits à cueillir, du soleil, du coton à récolter et un grand besoin de main d’oeuvre relayé par de multiples tracts : « Et pourquoi vous n’allez pas dans l’Ouest de la Californie ? Il y a du travail là-bas, et il ne fait jamais froid. Là-bas, il n’y a qu’à tendre le bras pour cueillir une orange. » Alors la famille Joad entasse tout ce qu’elle peut, matelas et vaisselle… hop dans le fourgon et se prépare au grand voyage, le coeur plein d’optimisme et de rêve d’une vie meilleure ailleurs. Toute la famille s’entasse dans le fourgon : les grands-parents, le père et la mère, l’oncle John, les fils ainés Tom, Al, Noah, la jeune Rose, enceinte et son amoureux Connie, les petits Ruthie et Winfield et puis il y a l’ancien pasteur Jim Casy. Mais le trajet est compliqué: le véhicule est fatigué et usé, il faut en prendre soin, rouler lentement, réparer souvent (et donc trouver de quoi réparer)… les kilomètres ne se font pas rapidement. L’essence est chère, l’argent s’épuise vite. Les grands-parents tombent malades. Une fois arrivé, ce n’est malheureusement pas mieux : ils sont des milliers Okies et le travail manque. Les enfants ont faim. Seule la mère ne vacille pas. Pragmatique, c’est elle qui prend les décisions pour la famille. C’est un personnage très touchant. Elle est la chef de famille, une femme forte, elle fait preuve d’une abnégation incroyable. C’est elle qui organise la vie de la famille, qui allume le feu, décide de qui mange quoi, décide s’il faut partir ou rester. Elle est le noyau familial et chacun gravite autour d’elle.

Ce qui m’a marqué, c’est la dislocation de la famille : la mort des grands-parents, la fuite de l’un d’entre eux, le départ du pasteur, un des fils qui part, un autre qui se cache, enfin un qui voudrait abandonner sa famille pour une fille… ils sont de moins en moins nombreux, mais toujours soudés. Quand ils trouvent un peu de travail, ils installent leur tente ou s’installent dans des camps de migrants dans des wagons dans lesquels les conditions sont déplorables : pluie, froid, malnutrition, proximité, exploitation… et pourtant il y a tellement d’humanité dans ces personnages, tellement d’entraide entre ces Okies, tellement de soutien. La scène finale est à la fois majestueuse d’humanité et d’une tristesse infinie, l’espoir est-il encore permis ?

Steinbeck est magistrale dans son écriture. Il décrit la grande dépression sans pathos. Il n’y a rien d’excessif. C’est bouleversant de réalisme. Steinbeck raconte l’exil, la détresse, le déracinement, l’exploitation de cette main d’oeuvre que la Californie cherche mais ne veut pas accueillir. C’est un engrenage infernal. Ils ne peuvent plus rentrés, ils n’ont plus rien, ils acceptent alors d’être exploités. C’est puissant parce que ce roman n’a pas vieilli. Quel malheur de se dire que cet exil existe encore, sous d’autres formes peut-être, mais que des populations quittent tout dans des conditions terribles, le coeur rempli d’espoir d’une vie meilleure ailleurs et qu’il n’y trouve que tristesse et survie. La désillusion.

« Comment on fer pour vivre sans nos vies ? Comment on saura qui on est sans notre passé ? Non. On laisse. On brûle. Elles s’asseyaient et regardaient et gravaient tout dans leur mémoire. »

Je crois qu’on peut assurément parler de coup de cœur partagé ! Merci pour ta participation.

J’aimeAimé par 1 personne

Bonjour ! C’est drôle, ce roman est un de mes objectifs lecture 2023 ; ton billet me conforte dans ce choix 🙂 merci

J’aimeAimé par 1 personne

C’est un somptueux roman ! tu vas te régaler !

J’aimeJ’aime

J’hésite à le relire avec cette nouvelle traduction. Ma version est assez ancienne et j’aimerais comparer les deux.

J’aimeAimé par 1 personne

Je pensais le relire et cette nouvelle traduction est un bon prétexte.

J’aimeAimé par 1 personne

Exactement 😉

J’aimeJ’aime

J’avais envie de davantage comparer et puis j’ai été embarquée par l’histoire…

J’aimeJ’aime

Ma lecture du mois également et un coup de coeur sublime. Un livre bouleversant et tellement puissant.

J’aimeJ’aime